大学教育要重塑“阅读观”(杏坛随笔)

近期,一项面向青年群体的媒体调查显示,当代年轻人的阅读形式和场景呈现多元化:超七成受访者仍钟情于购买纸质书,半数人群同时选择电子书、听书平台等数字载体,图书馆、书店、书市、书展等阅读场景越来越受到青睐。

知识博主把名著精华浓缩在短视频里,有声书将网络小说演绎得声情并茂,读书会、线上书友群等新型阅读社群不断涌现……阅读方式“百花齐放”,为年轻人读书提供了更多“打开方式”。但相比于啃一些“大部头”,很多年轻人似乎更偏爱通俗的作品、影视的改编和有趣的解说,习惯于用别人的视角代替自己阅读,对原著经典反倒有些敬而远之了。

在技术迭代与社会变迁的背景下,阅读形式从静默的文字表达转向多维的感官体验,这是一个自然的演进过程。我们在肯定数字阅读带来积极影响的同时,不能不注意另一个亟需思考的现实问题:随着碎片化、快餐化、功利化的“浅阅读”“快阅读”渐成趋势,如何培养年轻人“深阅读”“慢阅读”的习惯和能力?

好的阅读习惯不是建立在空中楼阁之上的,而是需要教育在价值与方法上进行有效牵引。尤其是在大学阶段,正值一个人精神和品格发育的关键时期,更要注重对学生深度阅读习惯的涵养。然而,在传统的大学教育中,有时过多注重课堂学习和考试,缺少对学生日常阅读特别是深度阅读能力的锻炼,经常是生硬灌输多、启迪引导少,机械背诵多、深入理解少,难以形成真正的严肃阅读氛围。

从这个意义上说,大学教育也需要重塑自己的“阅读观”,帮助学生养成阅读兴趣、掌握阅读方法、提高阅读能力。比如,不仅要对学生有阅读经典著作的要求,还可以通过开设阅读课、考察阅读能力等方式进行恰当引导,形成一种阅读的“牵引力”。青年学生通过对名家名作进行阅读、感悟、思考、辨析,积累多了,自然而然地就丰富了自己,健全了人格,也达到了教育的重要目的。而由此养成的深度阅读习惯,更会让他们受益终身。

阅读,是一种经典有效的学习方式,“开卷有益”的哲言永不过时。在“花式”阅读盛行的今天,大学开展阅读教育更需要把握好“快”与“慢”、“浅”与“深”之间的关系。

(作者郑志峰 燕山大学文法学院副教授、副院长)

《人民日报海外版》(2025年08月28日 第 09 版)

- 多穿点防感冒?感冒从来不是“冻”出来的!

- 神舟二十一号船箭组合体转运至发射区 计划近日择机实施发射

- (校馆弦歌)穿越时光的对话:在黄大年纪念馆读懂“至诚报国”

- 粤近一周新增基孔肯雅热本地个案2086例 疫情波动下降

- 应聘群演被要求先交6980元培训费 记者调查短剧群演招募乱象

- 起点:东风航天城 目的地:酒泉航天镇 这条航天路通车啦!

- 冷空气助华南降温 东部和南部海域警惕持续性大风

- 退役军人事务部成功确认8位在韩中国人民志愿军烈士身份

- 江金权:《建议》共15个部分61条分为三大板块

- 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

- 身体这3种小毛病,饿一饿可能就好了

- 京津冀大学生信息安全网络攻防大赛在津落幕 共促区域数字安全发展

-

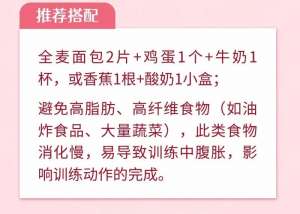

帮孩子提升肌肉力量,要运动,还要精准补充营养

2015.12.16 -

使用“智驾神器”自己坐副驾睡觉?判危险驾驶罪!

2015.12.16 -

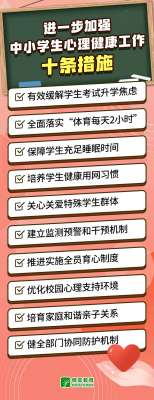

事关中小学生心理健康 教育部发布10条举措

2015.12.16 -

牛奶vs豆浆,到底哪个更营养?更适合你?

2015.12.16