孩子做出不当行为 家长如何有效沟通

“你为什么这样做?”“你为什么总这样?”当孩子陷入负面情绪、做出不当行为时,家长习惯性地问“为什么”,往往自带质问与指责感,容易激起孩子的防御心理,把问题通推向僵局。

到底该如何表达才能更好地促进亲子关系?8月25日,记者联系采访了西安市精神卫生中心儿少心理科医生刘婷。对方表示,其实只需将“为什么”换成更共情、更温和的表达,先安抚孩子情绪,再解决问题,就能快速拉近与孩子的距离,让他们主动敞开心扉。

刘婷分享了五个实用的替代技巧及场景示例:

1.用“我看到、我注意到”描述事实,减少防御。先客观陈述观察到的现象,不急于评判或追问原因,能让孩子感受到被平等对待,从而放下抵触。比如孩子把作业本撕了,气鼓鼓地坐在椅子上不说话。可以把“你为什么又撕作业本?”改为“我看到你把作业本撕了,现在好像很生气,是遇到什么困难了吗?”

2.用“你现在感觉……对吗?”共情孩子的情绪,拉近距离。孩子的不当行为常缘于情绪积压,先帮他们说出内心感受,让孩子觉得“被理解”,情绪平复后才会愿意沟通背后的原因。比如孩子考试失利,回家后摔门进房间。可以把“为什么考这么差还发脾气?”改为“你现在是不是觉得难过?考得不理想,心里肯定不好受吧。”

3.用“你需要……吗”提供支持,传递关心。比起追问“为什么搞砸”,主动表达帮助意愿,能让孩子感受到关心而非指责,更愿意主动寻求或接受帮助。比如孩子沉迷手机,作业没写完。家长不要说“为什么又玩手机,作业不用做吗?”可以说“我看到你玩了很久手机,作业还没动,是不是遇到难题了?需要我陪你一起规划时间吗?”

4.用“你愿意和我说说吗”发出邀请,体现尊重。把“质问”换成“邀请分享”,能让孩子感受到被尊重,减少压迫感,更愿意主动说出心里的想法。比如孩子突然说“不想上学了”,眼神低落。不要说“你为什么不想上学?肯定是又想偷懒!”改为“你说不想上学,听起来好像有心事,愿意和我说说是什么让你这么想的吗?”

5.用“如果是我,可能也会……”换位思考,深化理解。站在孩子的角度设想感受,让孩子觉得“你懂我”,建立情感共鸣后,再引导他们分享事情经过,沟通会更顺畅。比如孩子和同学吵架,回家后一直哭。家长不要说“为什么又和同学吵架?是不是你又做错了什么?”改说“和同学吵架肯定很难受吧,如果是我,被人误会的时候也会忍不住哭的。现在好点了吗?愿意告诉我发生什么了吗?”

刘婷解释,沟通的关键原则是先处理情绪,再解决问题。孩子的负面行为往往是“果”,背后的情绪才是“因”。与其急着用“为什么”追问行为的“果”,不如先用替代话术安抚情绪的“因”。当孩子感受到被理解、被接纳,自然会放下戒备,主动说出原因,亲子沟通也会从“对抗”转向“合作”。

记者 高瑞

- 多穿点防感冒?感冒从来不是“冻”出来的!

- 神舟二十一号船箭组合体转运至发射区 计划近日择机实施发射

- (校馆弦歌)穿越时光的对话:在黄大年纪念馆读懂“至诚报国”

- 粤近一周新增基孔肯雅热本地个案2086例 疫情波动下降

- 应聘群演被要求先交6980元培训费 记者调查短剧群演招募乱象

- 起点:东风航天城 目的地:酒泉航天镇 这条航天路通车啦!

- 冷空气助华南降温 东部和南部海域警惕持续性大风

- 退役军人事务部成功确认8位在韩中国人民志愿军烈士身份

- 江金权:《建议》共15个部分61条分为三大板块

- 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

- 身体这3种小毛病,饿一饿可能就好了

- 京津冀大学生信息安全网络攻防大赛在津落幕 共促区域数字安全发展

-

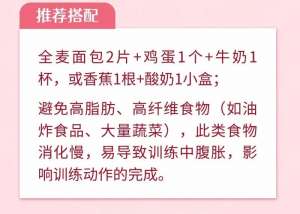

帮孩子提升肌肉力量,要运动,还要精准补充营养

2015.12.16 -

使用“智驾神器”自己坐副驾睡觉?判危险驾驶罪!

2015.12.16 -

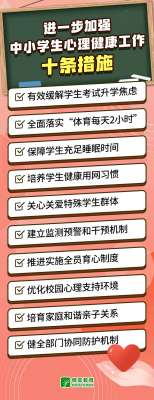

事关中小学生心理健康 教育部发布10条举措

2015.12.16 -

牛奶vs豆浆,到底哪个更营养?更适合你?

2015.12.16