废墟探险,被滤镜美化的危险游戏

工人日报 王志高

废弃工厂、停诊医院、烂尾楼盘……据10月19日上观新闻报道,近年来,一股深入都市废弃建筑的“探废”风潮在社交媒体上悄然流行,一些被城市遗忘的角落成为年轻人追捧的“打卡圣地”。而当记者亲身潜入一处废弃工厂,却在翻墙后摔进泥潭。

斑驳的墙壁、锈蚀的机器、空旷的车间……社交媒体上被精心裁剪调色的废墟照片,在滤镜下被赋予了颓废的“诗意”。然而这种“诗意”却刻意隐去了泥泞的道路、潜伏的蛇虫、刺鼻的霉味和摇摇欲坠的结构。这不是什么美学探索,而是一场被社交媒体所驱动的冒险表演。

令人担忧的是,私域社群和专门平台的兴起,让这种冒险正从个人行为演变为有组织的集体行动。当破坏门锁、躲避保安被当作经验分享,当法律风险被法不责众的心理淡化,探险正在变质为对规则和安全的集体漠视。

社群里被轻描淡写的“风险自担”,在现实面前显得苍白。记者亲历的泥潭就是一种警告,此外还有更深层的危险——残留的化学品、重金属粉尘、石棉纤维等,可能造成不可逆的健康损害;锈蚀的楼梯、松动的墙体,可能随时夺走人的生命。今年8月,大连一位摄影师为寻找更符合角色氛围的拍摄场景,冒险进入一处贴有明显警示标识的废弃广场内而发生高坠事故,这虽是偶然,却值得高度警觉。

法律的边界同样不容模糊。无论建筑物是否废弃,产权关系依然存在。未经许可进入可能构成非法侵入,破坏行为更可能涉嫌犯罪。

年轻人对城市未知角落的好奇可以理解,探索精神也应得到认同。但真正的探索不应以危及安全、涉嫌违法为代价。在探索废墟外,我们还有很多合法方式来了解城市的历史与变迁——博物馆、历史档案、城市规划展览、对公众开放的文化遗址,这些都能提供同样深刻而安全的体验,为何偏要选择更危险的路?

生活的诗意不在于冒险本身,而在于发现美的眼睛;青春的勇气不该挥霍于无谓风险中,而应用于更有价值的创造。废墟不会因某些人的到来而重现光彩,但某些人可能会因一次冒险而失去光彩的未来。按下快门前,请先确认脚下的路是否安全;追逐潮流时,莫让短暂的刺激掩盖了沉重的代价。

- 多穿点防感冒?感冒从来不是“冻”出来的!

- 神舟二十一号船箭组合体转运至发射区 计划近日择机实施发射

- (校馆弦歌)穿越时光的对话:在黄大年纪念馆读懂“至诚报国”

- 粤近一周新增基孔肯雅热本地个案2086例 疫情波动下降

- 应聘群演被要求先交6980元培训费 记者调查短剧群演招募乱象

- 起点:东风航天城 目的地:酒泉航天镇 这条航天路通车啦!

- 冷空气助华南降温 东部和南部海域警惕持续性大风

- 退役军人事务部成功确认8位在韩中国人民志愿军烈士身份

- 江金权:《建议》共15个部分61条分为三大板块

- 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

- 身体这3种小毛病,饿一饿可能就好了

- 京津冀大学生信息安全网络攻防大赛在津落幕 共促区域数字安全发展

-

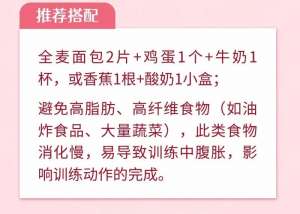

帮孩子提升肌肉力量,要运动,还要精准补充营养

2015.12.16 -

使用“智驾神器”自己坐副驾睡觉?判危险驾驶罪!

2015.12.16 -

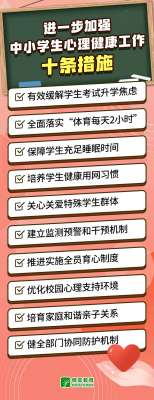

事关中小学生心理健康 教育部发布10条举措

2015.12.16 -

牛奶vs豆浆,到底哪个更营养?更适合你?

2015.12.16