海水“变”生物塑料 中国科研人员联合破解海水捕碳难题

中新网成都10月7日电 (记者 贺劭清)记者7日从电子科大获悉,中国科研人员首次提出并验证了一种基于“电催化+生物催化”耦合策略的“人工海洋碳循环系统”。该系统可捕集天然海水中的CO₂,并转化为可直接进入生物制造的中间体,再进一步升级为多类高价值化学品与材料。

这一科研工作由电子科技大学夏川团队联合中国科学院深圳先进技术研究院定量合成生物学全国重点实验室、合成生物学研究所高翔团队完成,相关成果于6日发表在国际学术期刊《自然·催化》。

项目负责人夏川教授表示,该成果紧密围绕国家“双碳”目标和蓝色经济发展需求,开拓了海洋碳汇资源化利用的新路径。不仅为应对气候变化提供了新方案,也为绿色低碳新材料产业发展奠定了关键技术基础,推动了海洋碳资源的高值化利用。

该项研究提出的“人工海洋碳循环系统”,构建了一个从“海水吸碳”到“材料与分子产出”的完整链条,采用“电催化+合成生物学”协同方案,首次打通了海水碳捕集与下游生物转化的关键环节,以可降解塑料单体为示范,形成可扩展的平台路径,为跨学科融合提供了新范例。

该项研究的首个关键环节由电子科技大学夏川团队负责,他们利用电催化技术实现了从海水中进行高效的碳捕集。面对电极钝化和盐类沉积等难题,研究团队设计了一种新型电解装置,实验结果显示,该装置能在天然海水里连续稳定运行超过500小时,二氧化碳捕碳效率高达70%以上,还可同步副产氢气。

未来,该研究团队计划在沿海地区构建集成化的“绿色工厂”。一方面,依托电催化装置持续从海水中捕获二氧化碳并转化为甲酸。另一方面,通过发酵罐中的工程菌将甲酸高效转化为绿色塑料原料。随着技术不断优化与大规模应用,该研究将有效缓解海水酸化问题,为中国“蓝色经济”高质量发展注入强劲绿色动能。(完)

-

人这一辈子,一定要去一趟南昌看“微笑天使”!

2015.12.16 -

吉林大学,太宝藏了吧!

2015.12.16 -

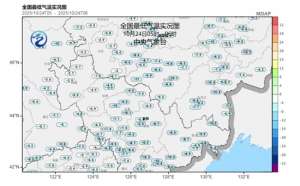

新冷空气又“续”上了!北方将冷上加冷局地降温超8℃

2015.12.16 -

2025全国秋冬进程:华北“跑步”入冬 你那儿秋天“缩水”了吗?

2015.12.16