尔滨不容易,但仍有待蜕变

中国新闻周刊记者:张馨予

发于2025.2.24总第1176期《中国新闻周刊》杂志

来哈尔滨后,我才后知后觉冲到商场买保暖衣服。商场里很热闹,各种口音都有,很多顾客都是南方口音。店员一听我的需求就了然于胸地问:“明天要去冰雪大世界吧?”

2023年秋季,我曾来哈尔滨出差,写一篇有关哈尔滨房企到南方卖房的故事。一位房企老板对我感叹,要把房子卖给其他城市的人,还是先要让哈尔滨的吸引力散发出来,“比如我们的中央大街、索菲亚教堂、太阳岛,我们的哈尔滨红肠和马迭尔雪糕”。或许因为是淡季,当时这些地方游人并不算多。

尽管只停留了短短几天,但我已经感受到这座城市的魅力。在哈尔滨斯大林公园沿着松花江散步时,我遇到了哈尔滨“江畔之声”合唱团,这些平均年龄65岁的团员有着专业的演奏和歌唱水准,每年5月到10月都在江边表演。那个秋夜,我被温暖的歌声打动,理解了哈尔滨为何被称为“音乐之城”。

没有想到,几个月后哈尔滨突然爆火。我忍不住给当时采访过的哈尔滨人发消息,对方回复我,“尔滨不容易啊”。

这个冬季我再来,哈尔滨已经完全不是前年的景象。中央大街人潮汹涌,索菲亚教堂前年轻的女孩们穿着华丽的衣服排队拍照,一些餐厅要排队了。文旅专家对我说,旅游是一个很长的消费链,会给城市的许多产业带来间接收入,让很多普通市民都有所获益。

不过,我在哈尔滨听到的也不只是好消息。许多民宿老板抱怨,开新民宿的太多,结果民宿备案登记很难办。一位酒店从业者说,自己在深圳待过,那边的办事效率和服务意识比这里强太多了。还有一位从上海回乡创业的本地人说,前些年很多年轻人都“逃离”了哈尔滨,这几年他深刻体会到其中缘由——这里的营商环境仍不算好,他在哈尔滨某村里开了民宿和咖啡馆,却疲于应付相关部门的各种要求和村干部的防备之举。

哈尔滨一家文旅企业的高管对我说,这两年哈尔滨政府和企业的思维已经变了很多,“原来我们都不这么办事儿”。但也许,哈尔滨需要改变的仍有很多,除了吸引游客,它还需要吸引回那些离开的年轻人。他们才是这座城市未来的希望。

《中国新闻周刊》2025年第6期

声明:刊用《中国新闻周刊》稿件务经书面授权

- 多穿点防感冒?感冒从来不是“冻”出来的!

- 神舟二十一号船箭组合体转运至发射区 计划近日择机实施发射

- (校馆弦歌)穿越时光的对话:在黄大年纪念馆读懂“至诚报国”

- 粤近一周新增基孔肯雅热本地个案2086例 疫情波动下降

- 应聘群演被要求先交6980元培训费 记者调查短剧群演招募乱象

- 起点:东风航天城 目的地:酒泉航天镇 这条航天路通车啦!

- 冷空气助华南降温 东部和南部海域警惕持续性大风

- 退役军人事务部成功确认8位在韩中国人民志愿军烈士身份

- 江金权:《建议》共15个部分61条分为三大板块

- 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

- 身体这3种小毛病,饿一饿可能就好了

- 京津冀大学生信息安全网络攻防大赛在津落幕 共促区域数字安全发展

-

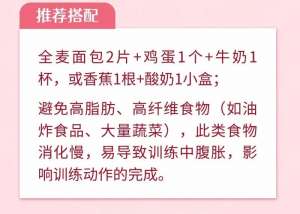

帮孩子提升肌肉力量,要运动,还要精准补充营养

2015.12.16 -

使用“智驾神器”自己坐副驾睡觉?判危险驾驶罪!

2015.12.16 -

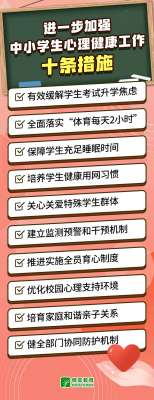

事关中小学生心理健康 教育部发布10条举措

2015.12.16 -

牛奶vs豆浆,到底哪个更营养?更适合你?

2015.12.16